電源ライン由来のノイズ(いわゆる商用周波数ノイズ 50/60Hz、以下電源ノイズ)は計測や制御系にとって厄介です。単に50/60Hzだけでなく、その整数倍の高調波成分も電源ノイズとして発生します。

完全に除去あるいは影響を最小化することは不可能かもしれません。

従来の電源由来のノイズの対策

以下、回路の本に書いてある「教科書的」な対応方法をまとめます。

1. アース・グランドの取り方を最適化する

- スタ―アース(一点アース) などを採用し、グランドループをなるべく作らないように配線する。

- 実験系全体のグランド基準点を1か所にまとめ、他のポイントと配線を放射状(スター配線)にすることで、アース電位のずれを抑える。

2. シールドケーブルの導入

- 測定に使うケーブルはツイストペア(差動信号ならツイストペア)や同軸ケーブルを用い、外来ノイズの侵入を低減する。

- 金属ケースの中に回路を配置して、外部の電磁波を極力遮断する。

3. 差動増幅・バランス入力の活用

- 計測器が対応しているなら、差動入力(バランス入力) で計測することで、コモンモードノイズを効果的にキャンセルできる。

- 高いコモンモード除去比(CMRR)をもつ計装アンプ(Instrumentation Amplifier)を導入する。

4. 電源ラインに対するフィルタ・アイソレーション

- ラインフィルタ(LCフィルタ、EMIフィルタ)やアイソレーショントランスを使い、商用電源からの高周波成分を遮断する。

- 実験系の電源をバッテリー駆動にできるなら、商用電源からのノイズ流入を大きく減らせる。

5. ケーブルレイアウトやループ面積の最小化

- 信号ラインを大きくループ状に取り回すと、誘導ノイズを拾いやすくなる。

- 可能な限り配線を短くし、ループ面積を減らすようにレイアウトする。

実際のノイズ対策

電源ノイズに困るシチュエーションとしては、ゲインが大きいアンプ(例えば$G=10^8$)を用いた微小信号を計測する場合が多いでしょう。この場合、あの手この手で藁をもすがる気持ちで対策せざるを得ません。ゲインの大きいアンプの場合、位置を少しかえるだけで、電源ノイズが大きくなったり小さくなったりすることもあるくらいです。

Phase Lock Loopを用いたノイズキャンセリング

ここで紹介するのは、Phase Lock Loopを用いた電源ノイズのキャンセリングです(以下、PLLキャンセリングとします)。発想はヘッドホンのアクティブノイズキャンセリングと同じです。

以下、説明しますが、この論文も参照してください。

https://doi.org/10.1063/5.0124433

PLLノイズキャンセリングの考え方

ここでのPLLノイズキャンセリングはいわゆるfeed-forwardキャンセリングとかアクティブキャンセリングと呼ばれるものです。

一般的なノイズキャンセリングでは、外部からヘッドホンに入ってきた信号を参照信号として、位相が反転している信号を出力することで、お互いが打ち消され、キャンセルアウトしています。

一方、PLLキャンセリングではすでに信号に電源ノイズが含まれているので、この方法は使えません。なので、電源から直接波形を参照します。

| PLLキャンセリング | 一般的な ノイズキャンセリング |

|

|---|---|---|

| ノイズ | 信号に含まれている | 信号に含まれていない |

| 参照信号 | 電源 | ヘッドホンに入ってきた外乱 |

PLLを使う理由

キャンセリングするならば、電源ノイズを抵抗で分圧して引き算すれば良いと思われるかもしれませんが、そんなに単純ではありません。PLLを使う利点を以下に示します。

- 電源ノイズには、2倍波、3倍波、といった高調波が含まれるが、それらをPLLでは発生可能である

- 電源ノイズと電源の位相のずれは実際に測定してみないとわからないが、PLLで発生させる信号はそれぞれの高調波成分において位相調整が可能

- そもそも電源の信号波形はきれいな正弦波ではないので、ゲインを調整して引き算してキャンセルアウトできない

PLLノイズキャンセリングの回路構成

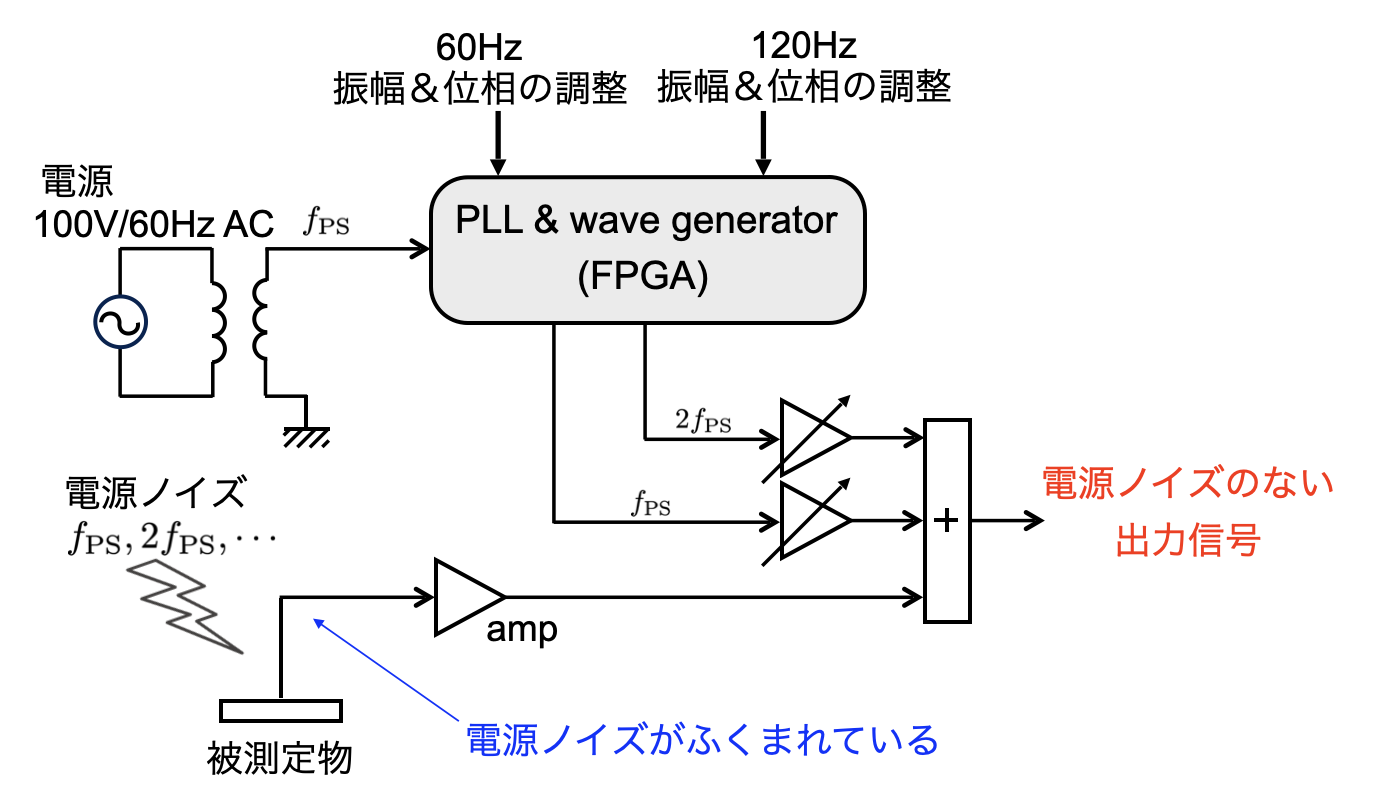

PLLキャンセリングの動作を説明します。トランスで数Vまでレベルをさげ、その信号をPLLに入力します。ここでは60Hzの電源に対して、基本波である60Hzと2倍高調波である120Hzの電源ノイズが発生していることを想定しています。PLLで基本波と高調波を発生させ、位相とゲインを調整し、利用する信号と加算(引き算)することで、電源ノイズを削除します。

実際の実験はNI社のMyRIOを用いて行いました。試作したプログラムは以下をご参照ください。

https://github.com/abemasayuki/PLL-noise-reduction

実施例

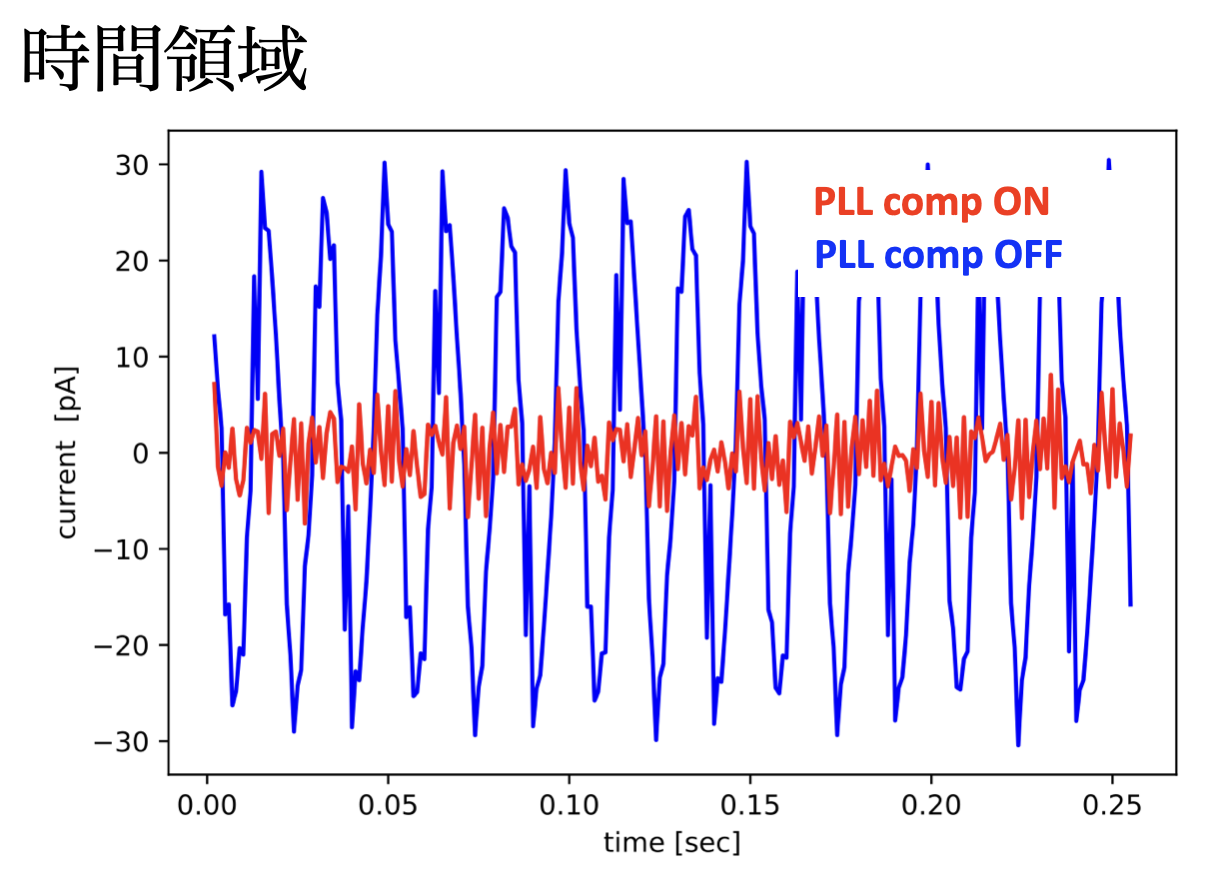

実験を行った結果を示します。青色が$G=10^8$の微小電流計測アンプの出力信号になります。故意に電源の線をアンプに近づけています。60Hzの電源ノイズがのっているのがわかります。同じグラフの赤色はPLLを用いて電源ノイズを削除させた結果です。

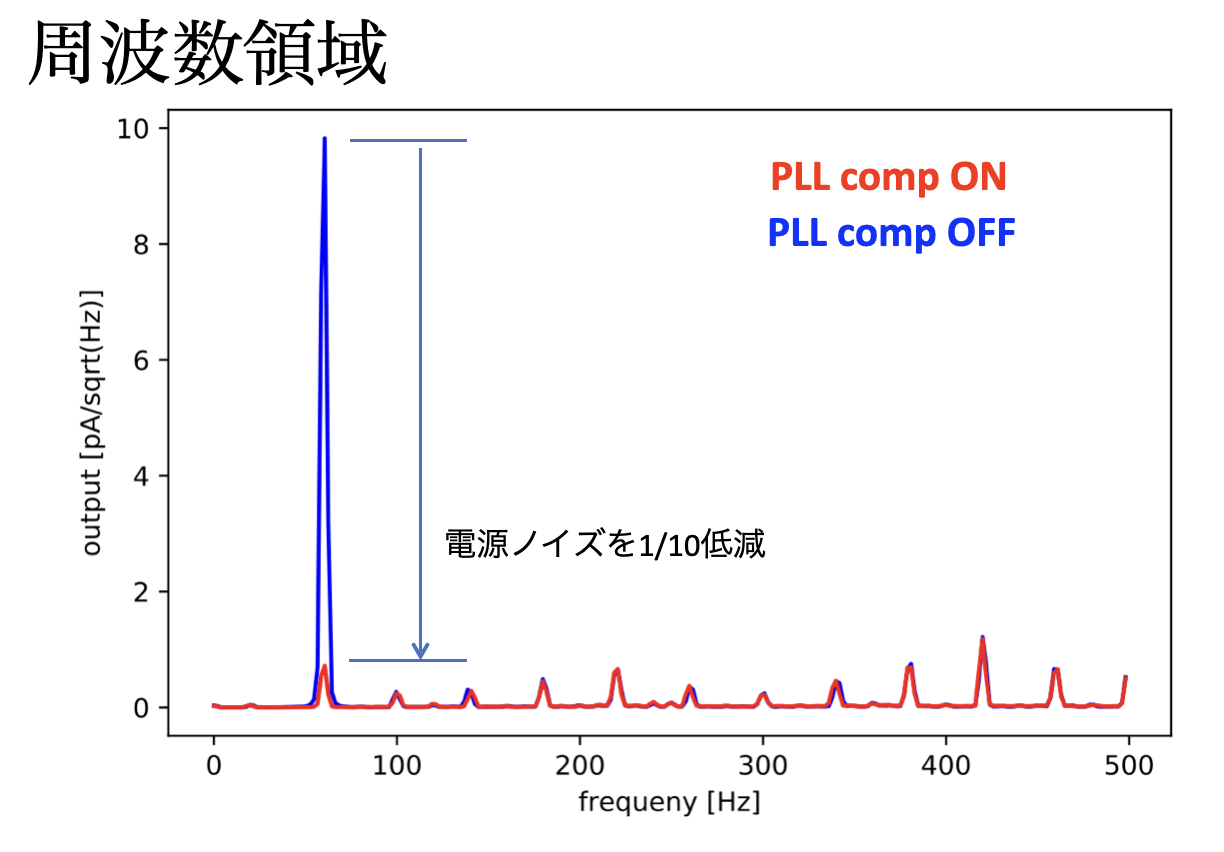

下の図は、同じ信号を周波数軸で観察したものです。60Hzだけピークがなくなっています。必要に応じて、他の高調波成分も削除することができます(この実験では行っていません)。

まとめ

この方法ではフィルタを用いないので、他の周波数成分に対する影響を抑えることが可能です。フィードバックが含まれる回路系には有効であると思います。いわゆる「グランドを強化する」ことができない場合に利用されてはいかがでしょうか。